Pier Niccol Berardi

e lo sviluppo turistico della Basilicata nei primi anni Cinquanta

CAROLINA DE FALCO

Universit della Campania Luigi Vanvitelli

Introduzione

Nei primi anni Cinquanta la Basilicata vive unĠeccezionale

stagione storica che grazie al conte industriale Stefano Rivetti, si traduce in

un progetto di sviluppo turistico a Maratea. Meno noto che ne sia stato

lĠinterprete Pier Niccol Berardi, autore del museo Ginori, nel 1964, e

inserito tra lĠlite culturale e imprenditoriale italiana. Alla mostra di

Pagano Architettura rurale in Toscana, si segnala per la qualit delle fotografie.

Cogliendo la stessa sintonia tra lĠinsediamento umano e il paesaggio, realizza

nel dopoguerra gli scatti a Maratea, cos come progetta il lussuoso hotel Santavenere, nel 1955, precedente dellĠinsediamento a Punta

Ala.

Nei primi anni Cinquanta del Novecento la Basilicata vive

unĠeccezionale stagione storica, al centro dellĠattenzione

politica, con ricadute economiche e sociali, basti ricordare il caso di Matera,

da poco al centro dellĠattenzione europea, dove la decisione di sfollare le

abitazioni rurali dei Sassi, diviene il volano per la realizzazione dei rioni

popolari: uno straordinario laboratorio che coinvolse la migliore cultura

italiana, offrendo lĠoccasione anche per la circolazione delle idee, in

particolare tra i professionisti romani e napoletani [De Falco 2019].

Negli stessi anni, anche Maratea si presta a una riscoperta

e a un rilancio ed noto che lĠartefice dello sviluppo industriale e turistico

sia stato il conte Stefano Rivetti di Val Cervo.

Piemontese, esponente della famiglia proprietaria di un

lanificio a Biella, coglie lĠopportunit del sostegno economico offerto dalla

Cassa del Mezzogiorno per impiantare a Maratea, nel 1953, unĠazienda agricola e

uno stabilimento tessile, promuovendo inoltre la costruzione del prestigioso Hotel Santavenere, il

primo cinque stelle del sud Italia, ancora oggi rinomata struttura alberghiera

di fama internazionale. Non altrettanto noto, invece, che il principale

interprete di tali trasformazioni nel campo architettonico sia stato Pier

Niccol Berardi. Nato a Fiesole nel 1904 e scomparso a Milano nel 1989, pittore

e fotografo, traduce in modo del tutto personale le idee architettoniche

formulate nella transizione tra primo e secondo Novecento, con una rara

sensibilit per il paesaggio, attivit che qui si intende

iniziare a segnalare.

1. Il contesto storico-politico

Maratea, conosciuta anche per le sue 44

chiese, con la costa alta e frastagliata sul golfo di Policastro, ma ricca pure

di grotte, insenature, spiagge e promontori con una vegetazione rigogliosa di

pini, olivi e querce, costituisce lĠunico sbocco della regione lucana sul

Tirreno, tra Campania e Calabria [Cernicchiaro 1979].

LĠaquila sullo stemma, raffigurata insieme a tre torri di cui una inglobata in seguito nella chiesa madre, testimonia il

particolare status di ÔCitt RegiaĠ, cio appartenente direttamente al Regio

Demanio e quindi non feudale, fin dallĠepoca angioina; privilegio confermato

anche dagli Aragonesi, quando la popolazione del borgo del Castello contrast

il conte Sanseverino di Lauria [Pane 2000]. LĠunico feudo esistente a Maratea,

come rivela il diruto castello sulla cima del monte, era infatti

il villaggio di Castrocucco, al confine con la Calabria [Luongo

2019].

Nel Settecento la popolazione si espande, come testimoniano

i nuovi piccoli centri: Massa, nellĠentroterra, la frazione pi popolosa e con

una spiccata vocazione agricola; Cersuta e Acquafredda, nella parte

settentrionale della fascia costiera, dove lĠillustre statista lucano Francesco

Saverio Nitti, allĠinizio degli anni Venti, acquista e fa ristrutturare come

residenza estiva una villa ottocentesca. DĠaltra parte gi nel 1927 Maratea

descritta come pittoresca cittadina di terra, ma anche stazione balneare, per

il caratteristico agglomerato di case, denominato Porto, attraversato da

scalinate e vicoletti, con il belvedere sul mare della chiesa di Santa Maria di Portosalvo. Con la costruzione

dei pontili e delle banchine diviene il centro delle attivit commerciali di

Maratea, a partire dagli anni Sessanta, configurandosi

ancora come uno dei luoghi attrattivi della costa [Industria e Turismo 1989: De

Nicola 2005, 48]. é tuttavia la frazione Fiumicello-Santavenere

a segnare, dagli anni Cinquanta, la nascita del turismo marateota, per impulso

del conte Rivetti.

NellĠimmediato dopoguerra, come nel resto della Basilicata,

anche a Maratea la condizione abitativa rappresentata prevalentemente da

edifici a struttura tradizionale, serviti di luce e acqua fin dagli anni Venti,

quando viene anche aperta la SS 18 sulla costa, ma

carenti invece di servizi igienici [Lamarca 1987; Polisciano

2004]. Nel clima recessivo, accanto a istituzioni secolari come lĠospedale e

lĠeducandato femminile DeĠ Pino, va tuttavia segnalata, in

quanto antesignana e poco nota, lĠazione condotta dal marateota Antonio Cernicchiaro. Emigrato prima in Messico e poi a Bogot, qui fonda, nel 1925 e tuttora esistente, lĠassociazione

di import export nel settore della ristorazione,

ITALCASA [Casa Lucana 2001; De Nicola 2005, 73-76]. Affidata lĠimpresa a un

parente, Cernicchiaro rientra a Maratea, dove decide

di investire alcuni capitali e propriet ereditate, fondando nel 1950 Casa

Lucana, organizzazione commerciale in aiuto alla popolazione nella diffusione

delle nuove tecnologie a disposizione sul mercato, anche attraverso prime forme

propagandistiche. Pure se fallita sei anni dopo per lĠinsolvenza degli

acquirenti, la societ ha il merito di aver introdotto, in maniera capillare

sebbene in un territorio di grande arretratezza, tutto ci che poteva favorire

lo sviluppo della popolazione: dalla macchina per cucire alle cucine a gas, dai

nuovi materiali e attrezzature da costruzione agli apparecchi radiofonici, fino

alla strumentazione sanitaria per lĠospedale, di cui lo stesso Cernicchiaro diviene presidente.

Nel 1952, e fino al 1961, eletto sindaco di Maratea Biagio

Vitolo,

cui si deve lĠenergica azione per dotare

il paese di servizi essenziali (fognature, acquedotto, edifici scolastici),

assecondando pure attivit ricreative di gruppo e migliorando il territorio con

opere viarie e luoghi di ritrovo, iniziando a intravedere quel futuro turistico

gi da tempo auspicato [De Nicola 2005]. Rivetti dunque trova terreno fertile

in una comunit che appare matura per tale incontro. Anzi, lo stesso

imprenditore di Casa Lucana a intravedere nel conte colui che

avrebbe avuto i pi adeguati mezzi per favorire il rilancio della citt. Nel

1953, infatti, Cernicchiaro indirizza al sindaco una

lettera con la quale si dichiara disposto a cedere, a prezzo simbolico,

unĠampia propriet al solo scopo di pubblico bene, per Ôcompletare

unĠopera che apporter senza dubbio il benessere ad una intera popolazioneĠ

contribuendo a persuadere altri proprietari a cedere i loro terreni [Industria

e turismo 1989; De Nicola 2005, 40-41].

Nel 1953 Rivetti costituisce dunque due

societ: la prima, grazie allĠaccordo con lĠIstituto industriale laniero Italiano,

la S.p.A. Lanificio di Maratea, con sede legale nella citt lucana, che ha il compito di

fabbricazione e commercio di filati e tessuti in genere; la seconda la S.p.A. Imprese Turistiche Lucane, divenuta poi nel 1958 Imprese Turistiche Golfo di Policastro, con lo scopo di Ôattendere alla costruzione e

allĠesercizio di alberghi, ristoranti, caff e simili e alle iniziative e

servizi turistici in genereĠ, per lĠacquisto, lĠamministrazione, la conduzione,

la costruzione e la locazione di beni immobili.

La Imprese Turistiche Lucane promuove la costruzione dellĠhotel Santavenere,

nel 1955, residenza temporanea anche di tutte le personalit in visita a

Rivetti. Il programma di sviluppo prevede la costruzione di collegamenti viari

con lĠAutostrada del Sole, il porto diportistico, centri di accoglienza di

lusso, parchi residenziali.

Rivetti legato a Maratea al punto

da desiderare di essere sepolto accanto alla maestosa statua del Cristo

Redentore, dallĠaltezza di 22 metri, da lui commissionata allo scultore Bruno

Innocenti, che la realizza tra il 1963 e il 1965, rivestita con un impasto di

cemento bianco e scaglie di marmo di Carrara, la cui inconfondibile sagoma

sulla cima di Monte San Biagio visibile da tutti i paesi del golfo. Eppure

il conte ha avuto un rapporto non sempre felice con la popolazione locale, ma

non questo lĠambito per dipanare la questione [Trotta 2005; Seravalli 2018]. Tra il 1967 e il 1973 le industrie di

Rivetti vanno in bancarotta, mentre forte la pressione della sinistra locale,

che denuncia i danni per lĠinquinamento causati alle fabbriche, cui si aggiunge

quella di clientelismo tra gli esponenti politici di centro [Berrino 2011, 256-257]. Non era pi possibile che un industriale del nord operasse in maniera

incontrastata in una zona vergine, producendo modifiche dal punto di vista

ambientale e sociale, mentre gli strumenti di controllo governativo avrebbero

dovuto adempiere al ruolo di intermediari tra lĠiniziativa privata e il

pubblico interesse, pianificandone gli sviluppi. Intanto l'economia di Maratea

aveva oramai scoperto la sua vocazione turistica.

2. Berardi, la sensibilit per il paesaggio e lĠhotel Santavenere

Marco Romoli, figlio del

poliedrico pittore fiorentino Mario, collaboratore di Pier Niccol Berardi gi

prima di laurearsi (con Leonardo Savioli nel 1971) ha

da poco dedicato allĠarchitetto di Fiesole una mostra per riscoprirne la

figura. Berardi, noto soprattutto per la realizzazione del museo Ginori nel

1964-65, il nipote di Ernesto Redaelli, capo di unĠimportante industria

siderurgica in Toscana, ma dopo aver frequentato lo studio dello scultore Carlo

Rivalta, si allontana dallĠimpresa familiare per iscriversi alla Facolt di

Architettura di Roma, dove si laurea, con Marcello Piacentini nel 1928, con una

tesi di progetto per un Golf Club sul lago Maggiore. Nello stesso anno

partecipa anche allĠEsposizione Italiana di Architettura Razionale di Roma.

Berardi, pure per estrazione sociale, tra lĠaltro sposer

Mimma Mondadori, annovera sentite amicizie tra lĠlite imprenditoriale e

culturale, tra cui Giovanni e Andrea Nasi, Raimondo Visconti di Modrone, Indro Montanelli, fino a Riccardo Muti, oltre a

quella con Gio Ponti. Il milieu intellettuale quello che si raccoglie intorno a figure quali Alessandro Bonsanti,

direttore prima della rivista letteraria Solaria, poi de Il

Mondo, insieme a Montale e ad Arturo Loria,

lo psichiatra e scrittore Mario Tobino, il pittore

futurista Primo Conti, o Giorgio Bassani, dal 1965 presidente di Italia Nostra.

QuestĠultimo dedica alla pittura di Berardi un saggio critico e lo incarica

della ristrutturazione della casa a Maratea in via Pendinata,

nel 1967 [Pier Niccol Berardi 1973]. Infatti a bordo

di una Fiat 600 Multipla adattata a camper, Berardi si spostava per dipingere en plein air nella campagna toscana, sulla scia di Ottone Rosai.

AllĠattivit di pittore, unisce quella di fotografo di paesaggi, ripresi con una Rolleiflex. Il concorso vinto nel 1934, con il ÔGruppo ToscanoĠ diretto da Giovanni Michelucci, per la Stazione ferroviaria di Santa Maria Novella rende Berardi partecipe di un eccezionale momento corale e delle idee sul Razionalismo di quegli anni. Sue sono le straordinarie fotografie dei paesaggi urbani italiani che caratterizzano, arricchendolo, lo spazio della galleria della stazione [Bono 2013, 14]

A consacrare lĠabilit nella fotografia , due anni dopo, la

mostra Architettura rurale italiana, organizzata da Pagano alla VI Triennale di Milano, che

tanta influenza avr sulla cultura della generazione pi giovane, offrendo a

Berardi lĠoccasione di dare visibilit a quel mondo che gi destava il suo

interesse. Infatti, dedicandosi allo studio della casa rurale, si segnala per

lĠaccurata e qualificata documentazione fotografica delle case coloniche in Toscana

[Fanelli, Mazza 1999].

Frutto di questa appassionata

ricerca dialettica tra la dimora dell'uomo e il paesaggio circostante sono i

complessi residenziali e le case private realizzate in diversi luoghi della

Penisola: Çmentre progettavo le case Nasi, o le altre case della Toscana,

pensavo soltanto alla mia Fiesole, ai contadini di Borgunto. Studiavo un

modulo, una misura umana che nessuno prima aveva usatoÈ [Bono 2013, 22].

UnĠarchitettura fatta di giochi di luce, di materiali

antichi come il legno e il cotto dellĠImpruneta, di scale e di logge, con mura

rinforzate dai ÔbarbacaneĠ [Zevi 2013, 35], ma anche

spontanea, basata sulla ripetizione di un modello funzionale e

replicabile, come lĠesempio della Certosa a Ema, come lo sono i cicli

della natura.

Fra il 1937 e il 1946 Berardi svolge pure attivit

allĠestero, collaborando con il Ministero degli Esteri, le ambasciate e gli

istituti di cultura italiana in Albania, Ungheria e Romania. Nel 1945, insieme

al compagno di studi romano Tullio Rossi [Guida agli archivi 2007], autore del

progetto del piano urbanistico dellĠisola di San

Giorgio a Venezia, fonda lo Studio di architettura e ingegneria San Giorgio,

che si scioglier nel 1967 dopo lĠalluvione di Firenze. LĠanno seguente i due

professionisti partecipano al concorso per la ricostruzione degli edifici

intorno a Ponte Vecchio [Firenze 1945-1947 1995]. Il sodalizio sar fruttuoso

anche quando Berardi viene coinvolto da Rivetti nel

progetto turistico di Maratea, negli anni Cinquanta.

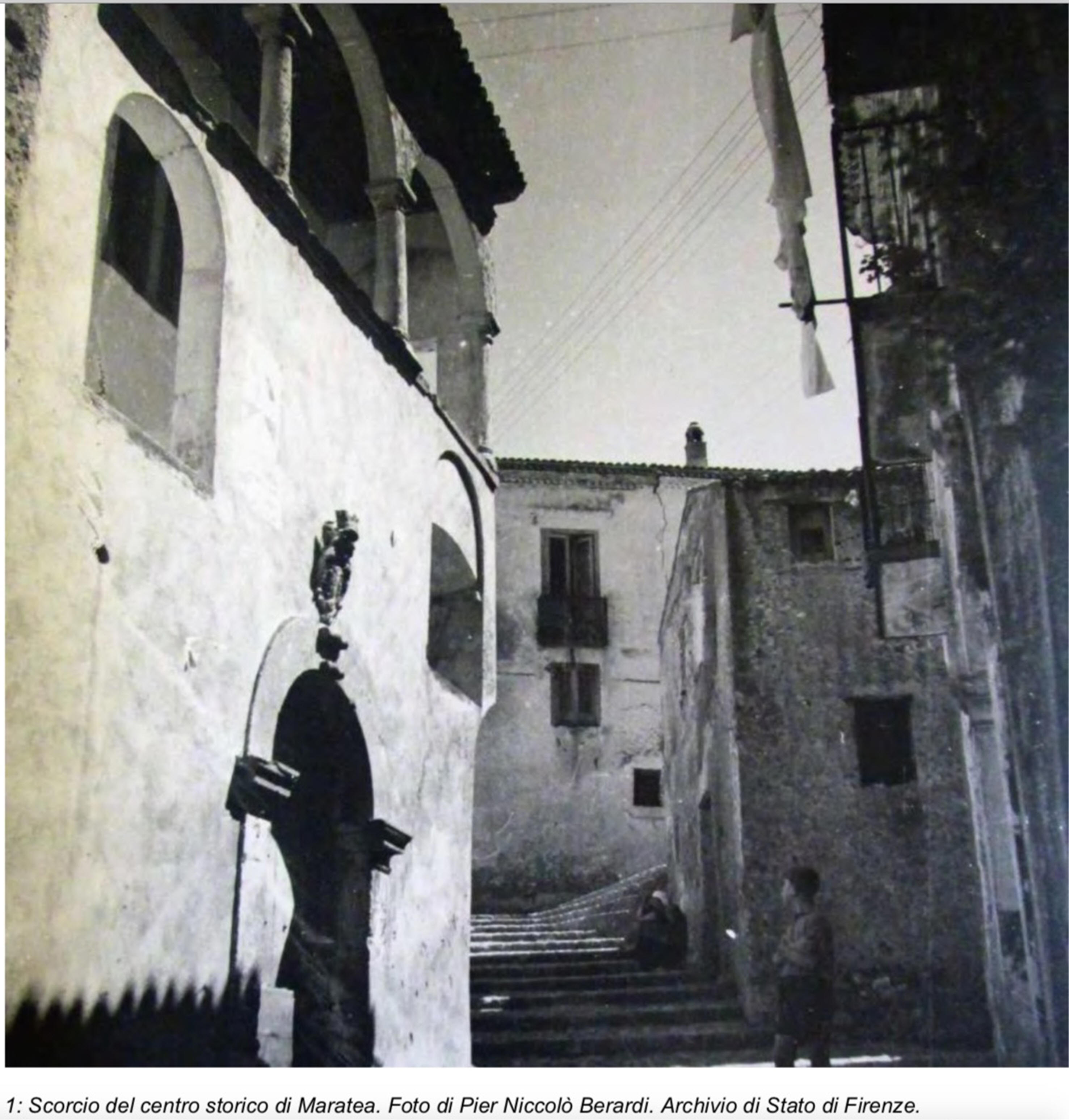

In Lucania lĠarchitetto di Fiesole ritrova la stessa

sintonia tra lĠinsediamento umano e il paesaggio e anche in questo caso gli

scatti fotografici testimoniano di un luogo naturale incontaminato, eppure

intriso di storia (fig. 1)1. Berardi interviene ristrutturando e ampliando

il nucleo originario di alcune residenze, come di consuetudine, caratterizzate

dallĠessere Çlimpide intatte, non turbano minimamente lĠequilibrio che si

creato da secoli in rapporto con lĠambiente e con la storiaÈ, come casa Peinetti nella frazione di Maratea a Cersuta, ricavata nel

1966 da un antico frantoio [Pier Niccol Berardi 2013, 35].

Anche lĠhotel Santavenere a

Fiumicello, al quale lavora pure il pi giovane Marco Romoli,

si presenta come ampliamento di un nucleo edilizio preesistente, ma diviene

certamente il simbolo pi riuscito della vocazione turistica di Maratea. é

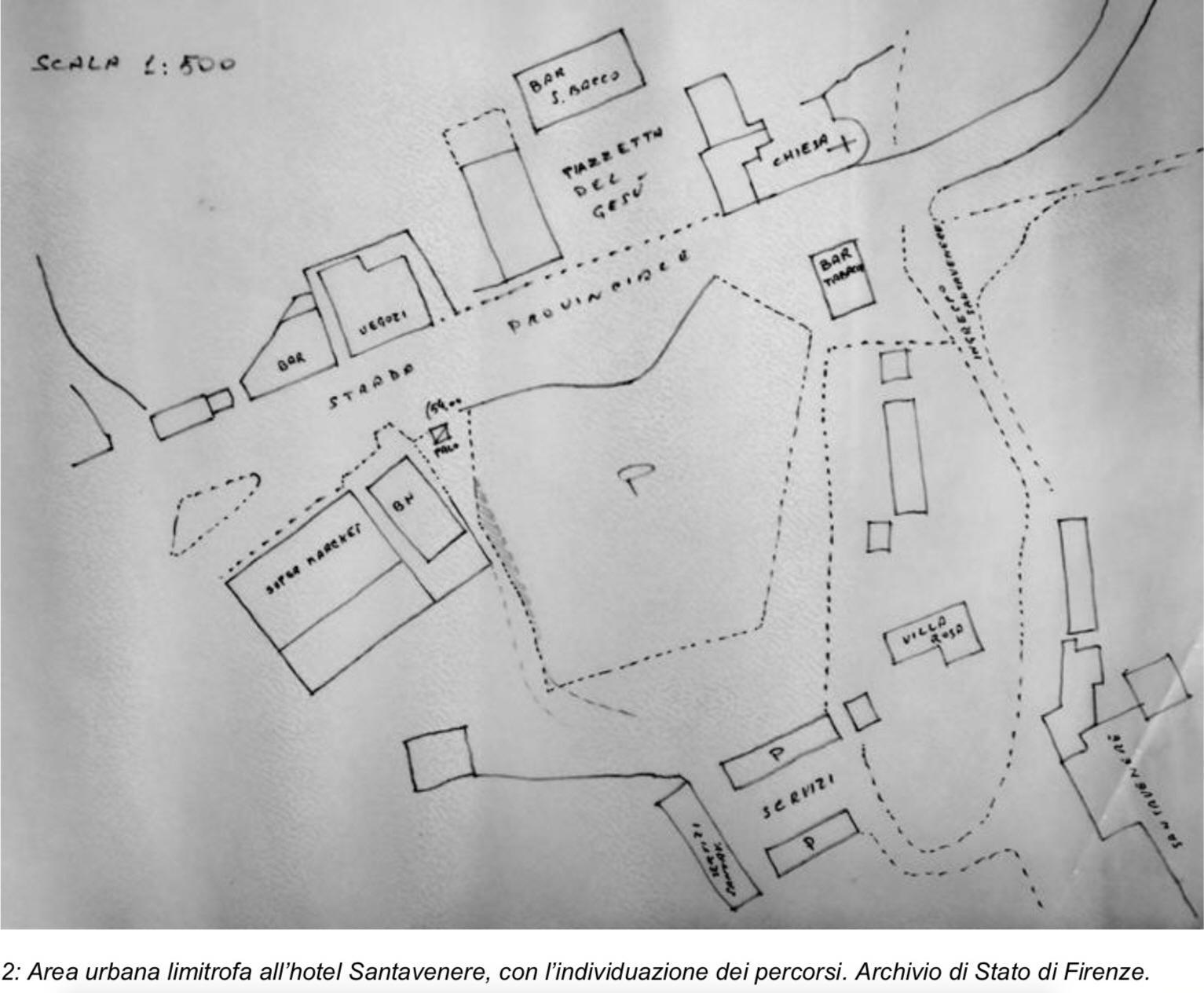

insediato in una zona logisticamente favorita sia per lĠaffaccio

panoramico, sia dalla presenza di alcuni negozi, bar e un supermercato, nei

pressi della chiesa del Ges, dove era previsto anche un parcheggio in un ampio

spazio invece rimasto vuoto (fig. 2)2.

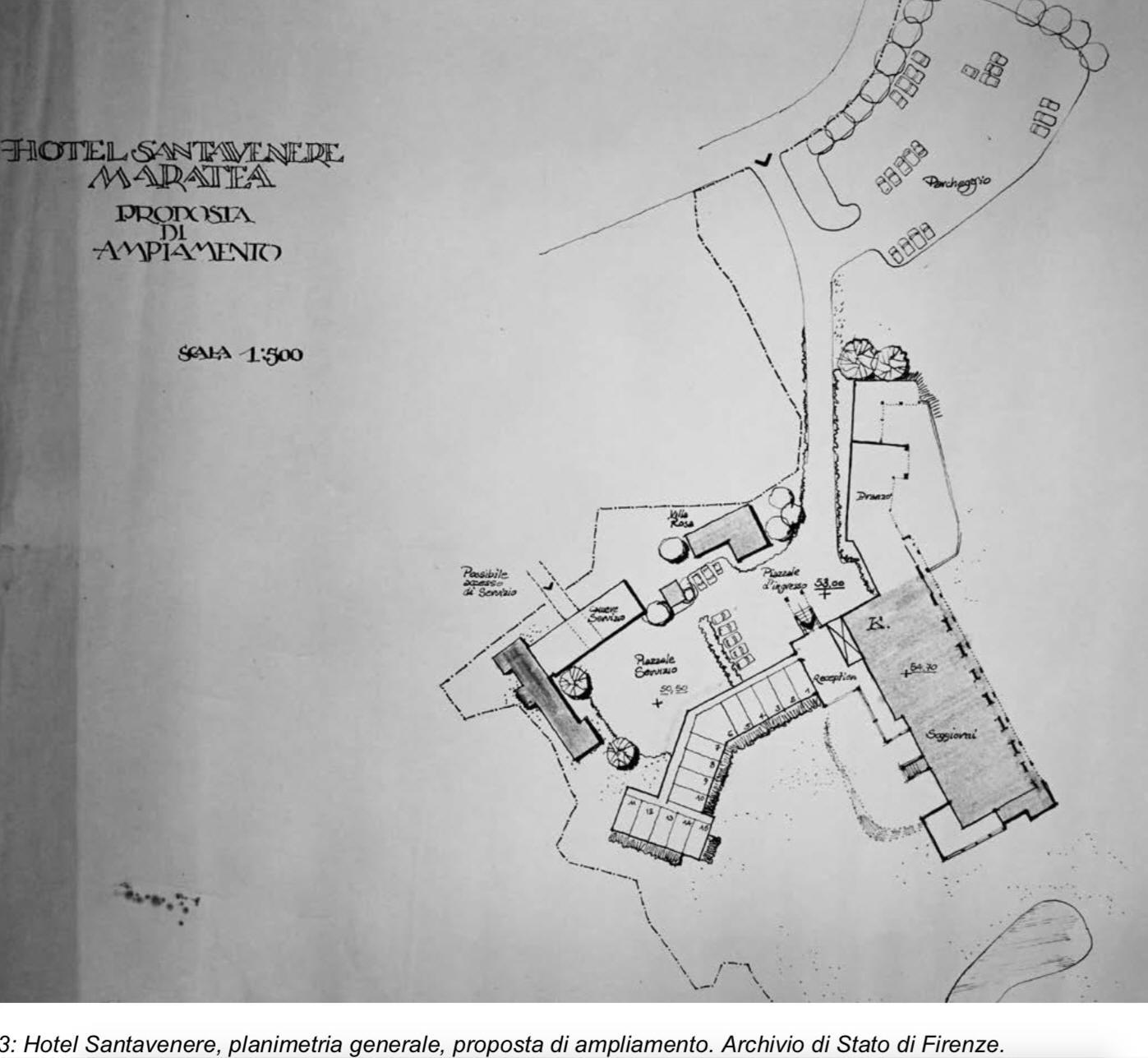

Sulla sinistra dellĠalbergo si erge il blocco pi alto

preesistente, dove trovano posto ampie cucine; accanto a queste si sviluppa una

lunga stecca dedicata agli spazi sociali, ristorante, bar, piccola sala TV e

soggiorno, reso arioso dalla sequenza di arcate aperte sul mare, unica presenza

architettonica visibile sulla costa, con discrezione. Innestato

perpendicolarmente a T, con affaccio a sud, infine il corpo con le 13 camere, due in meno rispetto a una prima proposta, che

prevedeva la rotazione del blocco terminale, reso invece rettilineo nella

versione realizzata (fig. 3)3.

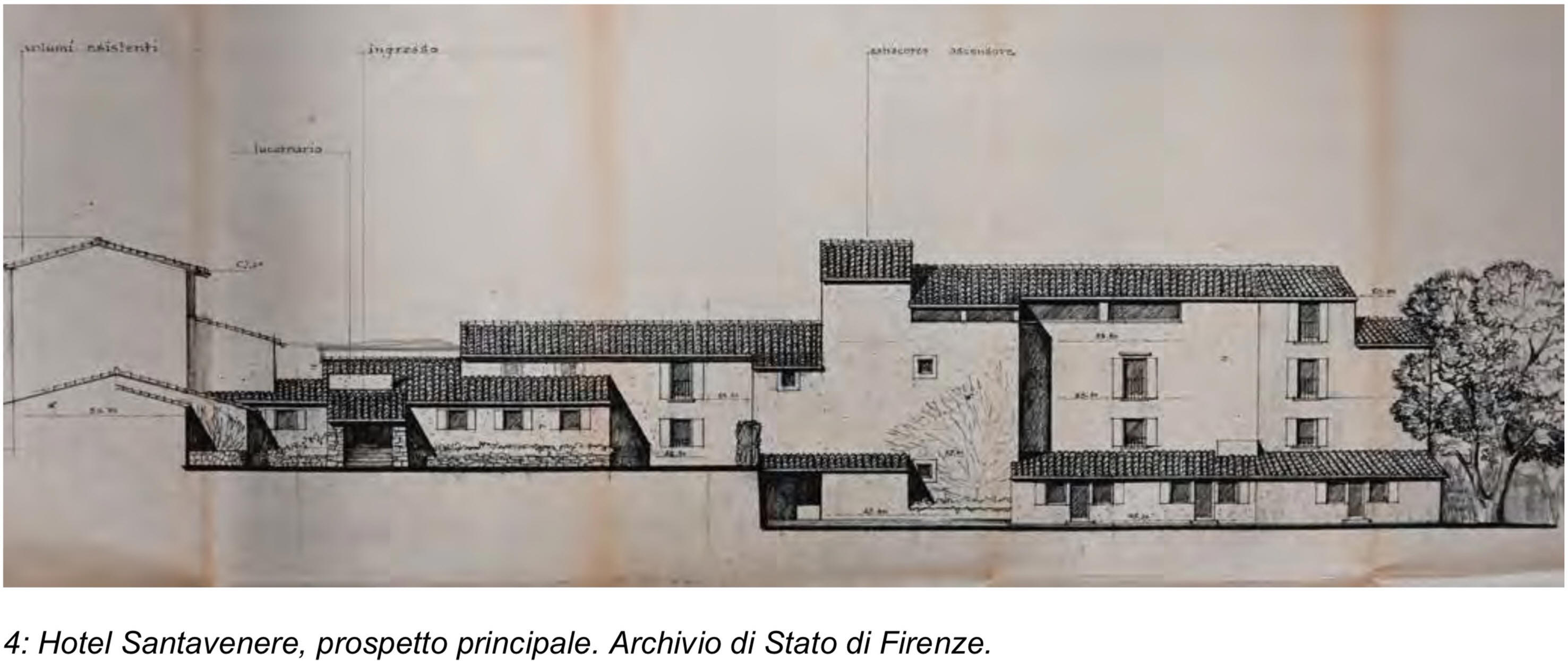

Ne risulta una sommatoria di corpi

diversi legati dallĠingresso, a nord, appena evidenziato dal suo sporgere

rispetto alla quinta muraria, basso, rivestito in pietra e coperto a tetto

(fig. 4)4.

La piscina, anche in questo episodio, come in quello ancora pi significativo realizzato per la propria abitazione a Montececeri, ha una forma sinuosa ed immaginata come

complemento del ricco giardino, mentre un ulteriore progetto relativo allo

stabilimento balneare5. Infine, gli interni, con pavimenti in maiolica spennellata

secondo la tendenza del tempo, seguono nellĠarredamento, disegnato dallo stesso

Berardi, il raffinato gusto Novecento, di influenza pontiana, sentito come maggiormente adatto a un ambiente e

a una clientela di lusso.

Tra le commissioni ricevute, lo studio San Giorgio firma la

ristrutturazione della Torre Santavenere, antico baluardo

cinquecentesco a difesa del Porto, con lĠadeguamento a

uso residenziale privato, contestato in quanto ne snatura e manipola la

volumetria originaria [La

torre Santavenere (1988) 2005, 57-60]6. DĠaltra parte, Berardi era stato incaricato da

Rivetti anche dello studio dellĠintero centro turistico di Maratea e del suo

piano regolatore, che avrebbe dovuto essere adottato

dallĠamministrazione comunale, favorevole al conte, formatasi a seguito delle

elezioni del 1964, quando invece si verific un ribaltamento della situazione

politica.

Sembra che lo stesso Berardi, lontano dalla visione pi

speculativa che aveva oramai preso il sopravvento, ma pure

nel frattempo gi impegnato nella progettazione del museo toscano, avrebbe

rinunciato allĠincarico [Industria e turismo 1989; De Nicola 2005, 49].

Il Santavenere costituisce

pertanto un interessante precedente anche dellĠHotel Alleluja,

oggi Baglioni Resort Alleluja,

fulcro del centro turistico successivamente progettato

da Berardi a Punta Ala, tra il 1971 e il 1975.

Conclusioni

NellĠItalia tra gli anni Cinquanta e Sessanta operano figure

di primo piano, a tutti i livelli, intellettuale e politico, culturale e

professionale, impegnati nel rilancio del Paese da nord a sud. Mentre si

ricostruisce, fornendo anche alloggi a chi li ha perduti e ampliando le citt, si intuiscono le potenzialit di crescita nel settore del

turismo, specialmente in luoghi incontaminati, presso i quali avviene

lĠincontro tra culture diverse e differenti modi di vivere. La contaminazione

sempre proficua e in realt, come emerge, le novit non nascono mai

allĠimprovviso, ma sono frutto di un comune sentire. In particolare, la

Basilicata, per quanto afflitta da una situazione economica precaria, non

priva di personalit capaci di innescare processi virtuosi, prima della

trasformazione speculativa degli eventi, come dimostra anche lĠepisodio di

Maratea. In tal senso, Berardi scopre delle affinit tra la campagna toscana e

la costa lucana in quellĠarchitettura spontanea, oggetto di studi e attenzione,

basata su modi di vivere confortevoli, al punto da divenire modello per nuove

proposte.

Bibliografia

BERRINO, A. (2011). Storia

del turismo in Italia, Bologna, Il Mulino, pp. 256-257.

BONO, C. (2013). Intorno a Berardi, in Pier Niccol Berardi architetto e pittore, Firenze, Giunti, pp.

8-30.

Casa Lucana. Originale

esperienza imprenditoriale degli anni Ġ50 (2001),

in ÇIl SirinoÈ, ora in De Nicola, S. (2005). Maratea... parliamone ancora, Cosenza, Pellegrini.

CERNICCHIARO, J. (1979). Conoscere Maratea: guida storico-turistica, Napoli, Guida Editore.

DE FALCO, C. (2019). ÇSequenze di paesaggi architettoniciÈ: la costruzione delle case

popolari nei primi anni Cinquanta tra Napoli e la Basilicata, in ÇArcHistoRÈ, n. 12, pp. 136-173.

DE NICOLA, S. (2005). Maratea...

parliamone ancora, Cosenza, Pellegrini.

FANELLI, G., MAZZA, B. (1999). La

casa colonica in Toscana: le fotografie di Pier Niccol Berardi alla Triennale

del 1936, Firenze,

Octavo.

Firenze 1945-1947. I progetti

della Ricostruzione (1995), a cura di C. Cresti, A. Gioli, L. Macci, G. Maggiora, U.

Tramonti, Firenze, Alinea.

Guida agli archivi di

architetti e ingegneri del Novecento in Toscana (2007), a cura di E.

Insabato, C. Ghelli,

Firenze, Edifir, pp. 318-321.

Industria

e turismo al Sud nellĠesempio di Rivetti, (1989), in ÇBasilicataÈ, n. 31, ora in De

Nicola 2005.

LAMARCA, G. (1987). Racconto

Fotografico di Maratea, Sapri, Tip. S. Francesco.

LUONGO, L. (2019). Il

Castello di Castrocucco. Note storiche. Postfazione a T.

Lopez, La squilla del 13 febbraio, 1848, Maratea,

marateaprounesco.it, pp. 77-93.

PANE, G. (2000). Maratea

quarant'anni:

com'era, com', come avrebbe potuto essere, Napoli, Arte

Tipografica.

Pier Niccol Berardi (1973). Introduzione di

Giorgio Bassani. Firenze, Sansoni.

Pier Niccol Berardi architetto

e pittore (2013).

Firenze, Giunti.

TROTTA, M. (2005). Il conte Stefano Rivetti. LĠimprenditore gentiluomo, Maratea.

ZEVI, C. (2013). Intervista

con Marco Romoli, in Pier

Niccol Berardi architetto e pittore, Firenze, Giunti, pp. 31- 37.

Sitografia

https://www.facebook.com/pg/PierNiccoloBerardi/about/ (marzo 2020)

https://www.toscanaeventinews.it/la-figura-e-lopera-di-pier-niccolo-berardi-il-poeta-dellarchitettura-

conversazione-a-fiesole-dove-prosegue-la-mostra-con-cecile-hollberg-e-giorgio-bonsanti/

(marzo 2020)

Fonti archivistiche

Archivio di Stato di Firenze, Fondo Berardi, T1, 1R1.

Archivio di Stato di Firenze, Progetti in Rotoli, P1.

Archivio di Stato di Firenze, Fondo Tullio

Rossi, Progetti in Rotoli, T40.

Archivio di Stato di Firenze, Fondo Tullio

Rossi, Progetti in Rotoli, T45.

![]()